Innerhalb der Stadt Kalkar gibt es Denkmäler als spezifische Gedenkstätten oder Bauwerke, die erreichtet wurden, um an lokale Ereignisse, Persönlichkeiten oder kulturelle Aspekte zu erinnern.

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Allgemeines

Zum Schutz kulturgeschichtlicher Werte wurden seitens der Bundesländer Denkmalschutzgesetze erlassen. Durch diese soll sichergestellt werden, dass Bau-, Boden-, Garten- und bewegliche Denkmäler erhalten und Veränderungen an den Objekten mit der notwendigen Sensibilität vorgenommen werden. Diese Denkmäler gehören zum Zuständigkeitsbereich der Unteren Denkmalbehörde.

Als Handlungsgrundlage dient das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW). Das Denkmalschutzgesetz NRW verpflichtet Eigentümer grundsätzlich dazu, Denkmäler instand zu halten, sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdung zu schützen. Außerdem sollen Baudenkmäler und ortsfeste Bodendenkmäler so genutzt werden, dass die Erhaltung der Substanz auf Dauer gewährleistet ist. Daher sind alle Maßnahmen, welche Bau-, Boden-, Garten- oder bewegliche Denkmäler betreffen, erlaubnispflichtig. Die Erlaubnispflicht gilt auch für bauliche Anlagen in Denkmalbereichen sowie für Anlagen in der näheren Umgebung von Bau- oder Bodendenkmälern, soweit diese für das Erscheinungsbild von Bedeutung sind.

Darüber hinaus ist auch die Veräußerung eines Grundstücks mit einem Baudenkmal oder Bodendenkmal unverzüglich der Unteren Denkmalbehörde anzuzeigen. Ebenfalls auch der Wechsel des Eigentums im Falle einer Erbfolge.

Weiterhin bietet die Homepage des LVR-Amtes für Denkmalpflege im Rheinland viele nützliche Informationen für Besitzerinnen und Besitzer von Baudenkmälern und für Kaufinteressenten denkmalgeschützter Bausubstanz:

Für die Bereiche Bodendenkmalschutz und Bodendenkmalbesitz hält die Homepage des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland viele nützliche Informationen bereit:

Die Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern, Nutzerinnen und Nutzern und Interessierten in Fragen des Denkmalschutzes ist zentrale Aufgabe der Unteren Denkmalbehörde im Rathaus. Hier erhalten Bürgerinnen und Bürger auch Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen für denkmalerhaltende Maßnahmen. Außerdem ist die Untere Denkmalbehörde zuständig für die Erstellung der denkmalrechtlichen Erlaubnis bei geplanten Baumaßnahmen.

Bei Fragen oder Anregungen rund um das Thema Denkmalschutz und Denkmalpflege wenden Sie sich gerne per E-Mail direkt an:

Sie können sich auch gerne an den unten aufgeführten Kontakt wenden.

Antrag auf Erteilung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis (§ 9 DSchG NRW)

Weitere Informationen finden Sie hier:

Antrag auf Beseitigung von Denkmälern

Weitere Informationen finden Sie hier:

Förderprogramme Denkmalschutz

Hier finden Sie alle Informationen:

Baudenkmäler

Baudenkmäler sind Denkmäler, die aus baulichen Anlagen oder Teilen baulicher Anlagen bestehen. Zu einem Baudenkmal gehören historische Ausstattungsstücke, soweit sie mit dem Baudenkmal eine Einheit von Denkmalwert bilden (§ 2 Abs. 2 DSchG NRW). Baudenkmäler dienen als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung und sind von künstlerischer, wissenschaftlicher, technischer, handwerklicher, geschichtlicher oder städtebaulicher Bedeutung.

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde (Stadt Kalkar) bedarf gemäß § 9 Abs. 1 und 2 DSchG NRW:

- wer ein Baudenkmal oder einen Teil eines Baudenkmals beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder dessen bisherige Nutzung ändern will

- wer in der engeren Umgebung eines Baudenkmals Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will, wenn sich dies auf die denkmalwerte Substanz oder das Erscheinungsbild des Baudenkmals auswirken kann.

Instandsetzungsarbeiten bedürfen keiner Genehmigung, wenn sie sich nur auf Teile des Denkmals auswirken, die für seinen Denkmalwert ohne Bedeutung sind. Alle Baudenkmäler der Stadt Kalkar sowie deren Lage im Stadtgebiet können sie im Geoportal Niederrhein einsehen:

Zudem steht Ihnen die Liste der Baudenkmäler der Stadt Kalkar wie folgt zur Verfügung:

Bei Fragen oder Anregungen zu diesem Thema können Sie sich an den unten aufgeführten Kontakt wenden.

Bodendenkmäler

Bodendenkmäler sind bewegliche oder unbewegliche Denkmäler, die sich im Boden oder in Gewässern befinden oder befanden. Als Bodendenkmäler gelten auch Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit, ferner Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, die durch nicht mehr selbstständig erkennbare Bodendenkmäler hervorgerufen worden sind, sowie vermutete Bodendenkmäler, für deren Vorhandensein konkrete, wissenschaftlich begründete Anhaltspunkte vorliegen (§2 Abs. 5 DSchG NRW).

Der Erlaubnis der Oberen Denkmalbehörde bedürfen gemäß § 15 Abs. 1 DSchG NRW:

- das Verwenden von Mess- und Suchgeräten, die geeignet sind, Bodendenkmäler aufzufinden, ohne dazu nach anderen Rechtsvorschriften befugt zu sein

- das Graben nach Bodendenkmälern

- die Bergung von Bodendenkmälern

Für Aktivitäten zum Auffinden sowie zur Grabung und Bergung von Bodendenkmälern ist eine Grabungserlaubnis nach § 15 Abs. 1 DSchG NRW bei der Oberen Denkmalbehörde (hier: Herr Menting Kreis Kleve) zu beantragen. Dem entsprechenden Antrag ist ein fachwissenschaftliches Konzept der beauftragten archäologischen Fachfirma beizufügen. Die Obere Denkmalbehörde trifft ihre Entscheidung im Benehmen mit dem Fachamt.

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde (Stadt Kalkar) bedarf gemäß § 15 Abs. 2 DSchG NRW:

- wer ein Bodendenkmal oder einen Teil eines Bodendenkmals beseitigen, verändern, an einen anderen Ort verbringen oder dessen bisherige Nutzung ändern will

- wer in der näheren Umgebung eines Bodendenkmals Anlagen errichten, verändern oder beseitigen will

- wer darüber hinaus Maßnahmen durchführen will, die sich auf die denkmalwerte Substanz oder das Erscheinungsbild des Bodendenkmals auswirken können

Der Antrag bei der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Kalkar kann formlos erfolgen.

In dem Antrag sind neben den Grundstücksangaben und der Maßnahmenbeschreibung zwingend die erforderlichen Bodeneingriffe zu benennen. Neben der Verortung ist insbesondere die Größe und Tiefe von Bodeneingriffen aufzuführen.

Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde informieren Sie bitte unverzüglich:

- die Stadt als Untere Denkmalbehörde oder

- das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Xanten, Augustusring 3, 46509 Xanten, Telefon 02801/776290

Den Link zum LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland finden Sie hier:

Zur Anzeige verpflichtet sind auch die Eigentümerin und der Eigentümer, die Person, die das Grundstück besitzt, die Unternehmerin und der Unternehmer und die Leiterin und der Leiter der Arbeiten. Bodendenkmal und Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen (§ 16 DSchG NRW)

Die Liste der Bodendenkmäler der Stadt Kalkar finden Sie hier:

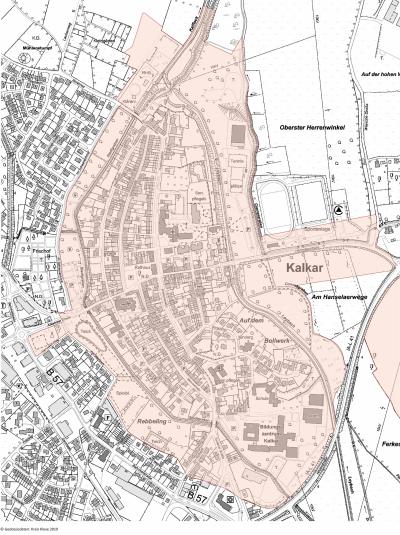

Denkmalbereiche

In Kalkar gibt es derzeit drei Gebiete, in denen eine Denkmalbereichssatzung gilt. Im Gegensatz zu den Baudenkmälern, welche innen und außen geschützt sind, gilt für alle anderen Gebäude und Flächen im Satzungsgebiet der Denkmalschutz nur für das äußere Erscheinungsbild.

Ziel einer Denkmalbereichssatzung ist der Schutz des Ortsbildes und seiner Struktur insgesamt, maßgeblich ist somit die nach außen wirksame Bausubstanz.

Für alle Bauvorhaben und Veränderungen, die das Erscheinungsbild des Denkmalbereichs berühren, ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gemäß dem Denkmalschutzgesetz Nordrein-Westfalen (DSchG NRW) bei der Unteren Denkmalbehörde zu beantragen.

Stadtteil Kalkar - Stadtkern mit umgebenden Graben- und Wallanlagen

Kalkar gehört zu den wenigen mittelalterlichen Gründungsstädten des Rheinlandes, die im 13. Jahrhundert auf freiem Feld entstanden sind (vgl. Lechenich, Goch). Von den Städten am Niederrhein hat vor allem die Stadt Kalkar ihr vom Mittelalter geprägtes Ortsbild in einer sonst nicht mehr anzutreffenden Vollständigkeit bewahrt, die in den wesentlichen Zügen, der Gesamtsituation, dem Straßennetz, den Großbauten wie Rathaus und Stadtpfarrkirche und in der schmalen Parzellierung noch weitgehend der im Städtebuch von Braun und Hogenberg 1575 überlieferten Gestalt entspricht. Die weitgehend erhaltene städtebauliche Struktur in Verbindung mit den überlieferten Bauten machen Kalkar zu einem hervorragenden Beispiel mittelalterlicher Stadtbaukunst.

Der historische Stadtkern wird noch vollständig umgürtet durch die weitgehend von Bebauung freigehaltene Wall- und Grabenzone. Im Osten blieb die Stadtansicht von Gewerbe und Wohnsiedlungen frei, so dass sich hier noch einzig eine historisch geprägte Stadtsilhouette präsentiert, in der Kirche, Rathaus und die 1770 erbaute Windmühle dominieren.

Mit dem Stadtkern Kalkar ist die Stadt Kalkar Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in NRW.Die Denkmalbereichssatzung Kalkar - Stadtkern mit umgebenden Graben- und Wallanlagen - finden Sie hier:

Informationen zum Gestaltungshandbuch der Stadt Kalkar können Sie hier einsehen:

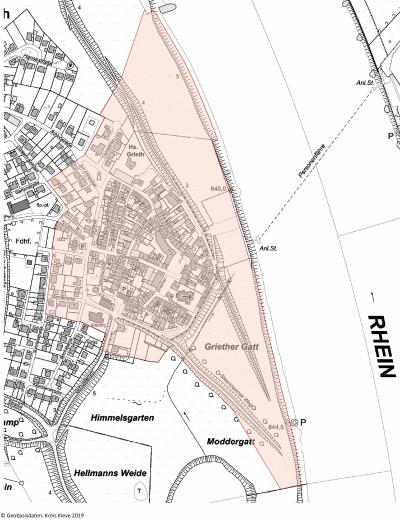

Stadtteil Grieth am Rhein - Stadtgrundriss mit Silhouette -

Grieth wurde 1250 von Graf Dietrich VI. von Kleve gegründet. Für die Gründung waren wirtschaftliche und politische Motive maßgeblich. Wirtschaftlich wird Grieth die Rolle einer Hafen- und Schifferstadt für die 1240/1242 zu Städten erhobenen Orte Goch, Kalkar, Kleve zugedacht worden sein. Die unmittelbare Lage am Rhein bestimmte weitgehend die Lebensform der Bewohner. So waren Fischfang und Schifffahrt Jahrhunderte hindurch die wesentlichen Erwerbszweige.

Erhalten hat sich in Grieth die Geschlossenheit des Ortsbildes innerhalb der mittelalterlichen Grenzen, die durch Schifferdamm und Stadtwall umschrieben sind. Durch den, die niedrige, meist zweigeschossige Bebauung überragenden Kirchturm, erhält die Stadtsilhouette ihren markanten Akzent.

Das Stadtbild von Grieth wird in seiner Grundrissstruktur noch heute geprägt von der mittelalterlichen Anlage. Der großzügig bemessene Marktplatz liegt außermittig zum östlichen Stadtrand orientiert. Getrennt vom Markt durch eine Häuserzeile schließt sich der unmittelbar an die östliche Stadtmauer angrenzende Kirchhof an.

Drei parallel führende Straßen, zwei davon den Markt tangierend (Rheintorstraße, Kirchstraße) führen zum ehemaligen Hafen. Das übrige Straßennetz lagert sich rasterförmig an den Marktplatz an. In der nordwestlichen Ecke der Stadtbefestigung liegt Haus Grieth. Unter Nutzung mittelalterlicher Bausubstanz war die ehemalige Stadtburg der Klever Grafen im späten 19. Jahrhundert in eine Villa gutbürgerlichen Zuschnittes umgewandelt worden.

Die Denkmalbereichssatzung Grieth - Stadtgrundriss mit Silhouette - finden Sie hier:

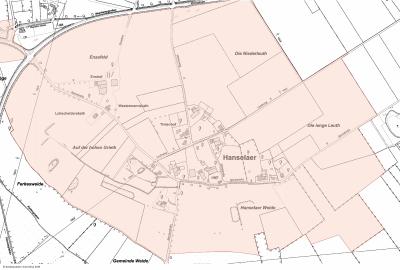

Stadtteil Hanselaer - Kirchort Hansealer

Zwei Kilometer östlich von Kalkar über einer alten, trocken gefallenen Rheinschleife liegt der Kirchort Hanselaer (um 1170 erstmals urkundlich erwähnt). Der Kern des Ortes, der Kirchenbau, dem St. Antonius Abt, Abbas, geweiht, war vermutlich im Ursprung Eigenkirche des Kölner Stifts Maria im Kapitol, dem zu Beginn des 13. Jahrhunderts in Hanselaer ein Hof mit Kapelle unterstand. 1351 wird das Kirchspiel Hanselaer genannt, 1441 mit der Stadtpfarre St. Nicolai in Kalkar vereinigt. Über die Geschichte der folgenden Jahrhunderte ist kaum Schriftliches überliefert, jedoch bewahrte der Ort über Jahrhunderte den Gesamteindruck eines im Inneren homogenen und im Bezug zum umgebenden Wirtschaftsland nahezu ungestörten Dorfes. Seit der kommunalen Neuordnung der 1970er Jahre gehört der Ort verwaltungsorganisatorisch zur Stadt Kalkar, kirchlich nach wie vor zur Pfarre St. Nicolai.

Das dörfliche Gefüge wird geformt aus den Hofstellen, aus der Lage der einzelnen Objekte zueinander, aus der Bauweise, den Proportionen von Baukörpern und Architekturelementen, den Dachformen, Dachneigungen, Trauf- und Firsthöhen, Firstrichtungen, Materialien, aus der Staffelung der Volumina entsprechend der Gebäudebedeutung in der Reihenfolge Kirche, Höfe, Wohnhäuser und Nebengebäude und aus der Zuordnung und Einfriedung der Freiflächen: der Hofflächen, der von Hecken eingefassten Gärten, der Obstwiesen, Wiesen, des Weidelands und der Felder.

Die Denkmalbereichssatzung Hanselaer - Kirchort Hansealer - finden Sie hier:

Fragen oder Anregungen zu den Denkmalbereichen können Sie an denkmal@kalkar.de richten oder Sie wenden sich an den unten aufgeführten Kontakt.

Kriegerdenkmal

Die erläuternden Texttafeln vor Ort am Kriegerdenkmal finden Sie hier:

Geplant ist zudem, dass die Informationen und Dokumente geschichtspädagogisch aufgearbeitet werden und eine kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Themen- und Begriffsfeldern - z.B. der Begriff des "Helden", Erinnerungskultur oder Opferidentifikation - durch weiterführende Texte und Fragestellungen unterstützt wird. Angedacht sind darüber hinaus Fächerübergreifende Schulprojekte und gegebenenfalls auch eine Ausstellung zum Themenkomplex. Ein Kunstprojekt soll ebenfalls diskutiert werden.

Im Folgenden finden sich weiterführende Informationen und Erläuterungen zur Geschichte des Denkmals:

Erste Pläne zur Errichtung eines Denkmals

Wenige Jahre nach dem Ende des I. Weltkrieges und der Unterzeichnung des Friedensvertrages von Versailles mit der Entmilitarisierung des Rheinlandes befasst sich der Rat der Stadt Kalkar mit der Errichtung eines Denkmals. Im Ratsprotokoll vom 5. Oktober 1922 heißt es:

„Versammlung beschließt, sobald die Errichtung des Denkmals für die gefallenen Krieger zur Ausführung gelangen sollte, eine namhafte Summe zu den betreffenden Kosten aus der Gemeindekasse zu bewilligen.“

Am 18. Dezember 1924 erfolgt die Beschlussfassung über den Standort des zu errichtenden Denkmals. Eine sich an den Friedhof anschließende Parzelle soll zur Verfügung gestellt und für die Errichtung eines Denkmals hergerichtet werden. Der Kriegerverein Calcar stellt einen durch ein Werbefest erzielten Betrag von 2600 Mark für den Bau eines Kriegerdenkmals zur Verfügung. Das Projekt des Denkmalsbaus wird jedoch von Seiten der Stadt in den folgenden Jahren nicht weiter verfolgt. Erst nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 steht die Errichtung des Kriegerehrenmals wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Einige Künstler, u.a. Jupp Brüx aus Kleve, haben bereits Entwürfe eingereicht. Am 25. November 1934 tagt der eingesetzte Denkmalausschuss und fasst einstimmig den Beschluss:

„Das Kriegerdenkmal wird in der von dem Bildhauer Meller, Köln, und dem Architekten Sauren, Cal projektierten Form ausgeführt. Der endgültige Auftrag wird erteilt, sobald die Finanzierung der ganzen Anlage gesichtet ist und die Genehmigung der Regierung und des Gaues Essen vorliegt.“

Die Finanzierung soll durch Spenden aus der Bevölkerung gewährleistet werden. Der Gutachterausschuss der Regierung billigt den Entwurf jedoch nicht und fordert Änderungen.

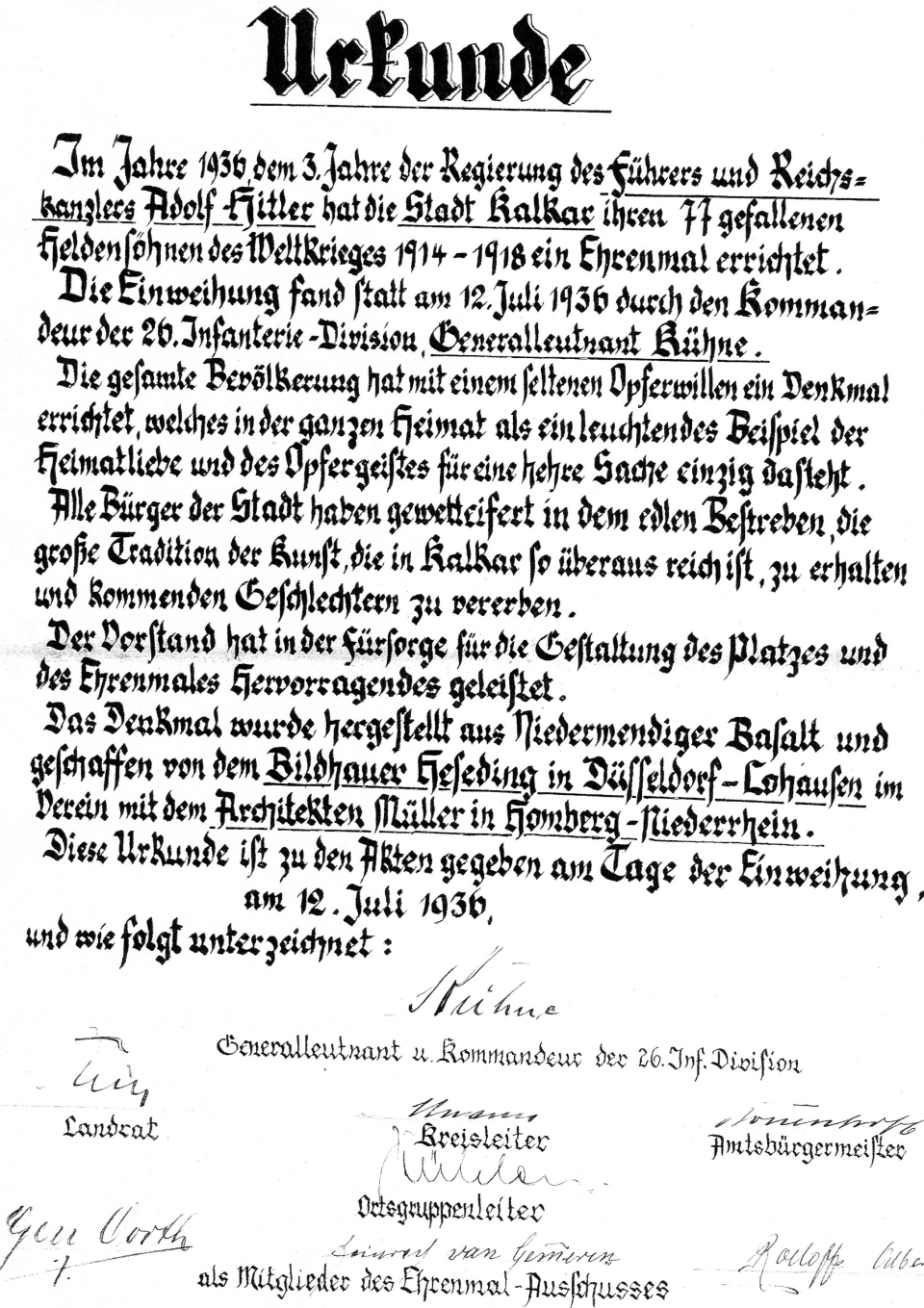

Wettbewerb, Aufbau und Einweihung

Zunächst erfolgt die Fertigstellung der Platzanlage und ein neuer Wettbewerb mit genaueren Bedingungen wird ausgeschrieben. Mehrere Künstler werden zur Teilnahme aufgefordert. Am 28. Januar 1936 tagt unter dem Vorsitz des Gaukulturwartes Kelter, Essen, eine Jury mit: Oberregierungsrat Schräder, Düsseldorf; Prof. Edwin Scharff, Düsseldorf; Architekt Munzer, Düsseldorf; Landesbaurat Penners, Düsseldorf; Gartengestalter Hoemann, Düsseldorf; Maler W. Kelter, Essen; Bürgermeister Rouenhoff, Calcar; Rektor J. op gen Oorth, Calcar; Bauunternehmer Völkers, Calcar; van Gemmeren, Calcar.

Drei Preisträger – von insgesamt 11 eingereichten Vorschlägen – werden benannt:

- "Treue um Treue“, Bildhauer Heseding, Düsseldorf und Architekt Müller, Homberg

- “Stadtbild“, Architekten Ganteführer und Hannes, Recklinghausen

“Fackelträger“, Bildhauer Brecker, Düsseldorf

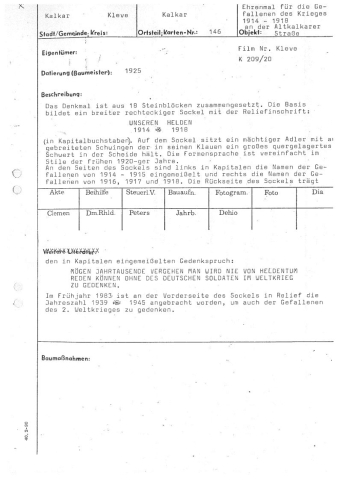

Der Entwurf von Heseding wird von allen zuständigen Gremien gebilligt; die Kosten mit 8.600 Mark veranschlagt. Bei der Kostenzusammenstellung findet sich die Position „Für das Anbringen des Spruches an der Vorderseite 90,- Mark“. Damit ist vermutlich die Inschrift „Unseren Helden 1914 - 1918“ gemeint.

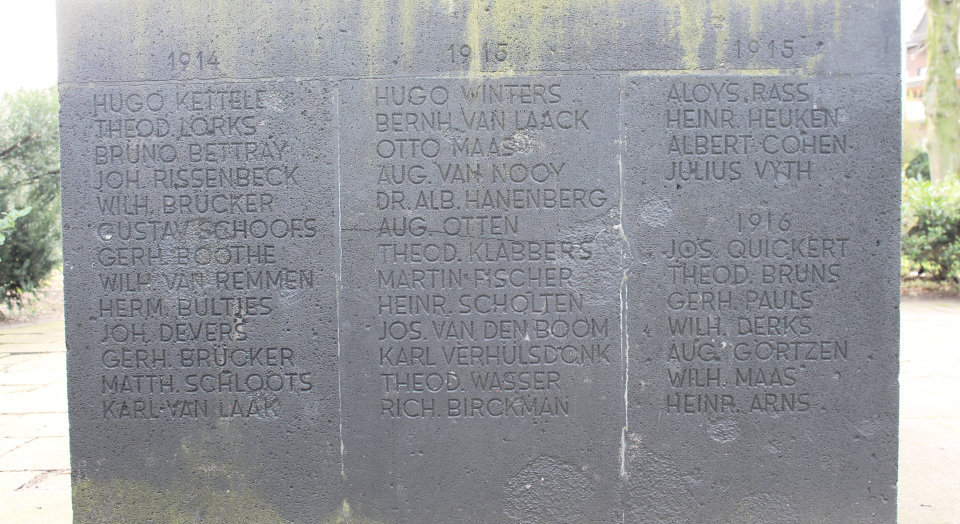

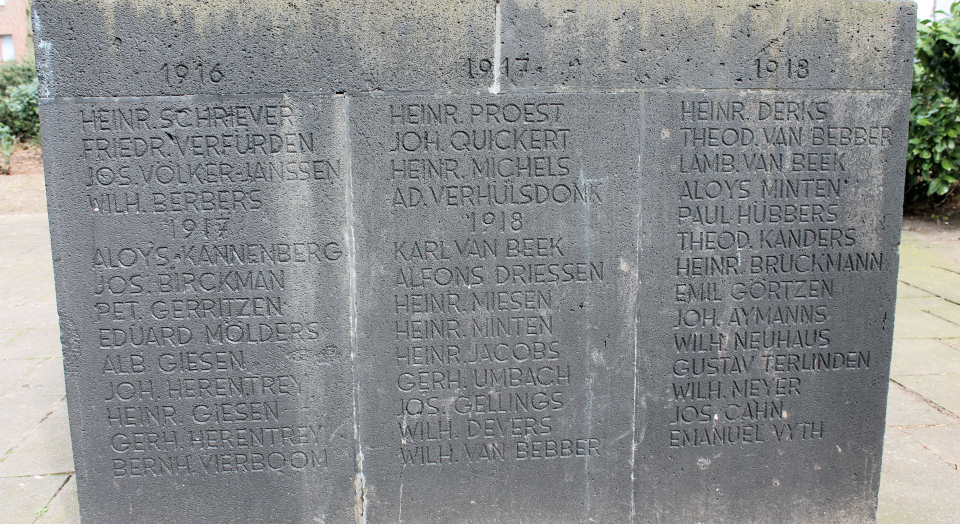

Am 18. Februar 1936 wird eine Liste mit den Gefallenen erstellt, deren Namen eingemeißelt werden sollen. Diese Liste wird vom Amtsbürgermeister Rouenhoff abgezeichnet. Es finden sich hier auch die Namen von jüdischen Bürgern der Stadt: Albert Cohen, Julius Vyth, Emanuel Vyth und Josef Cahn.

Im April 1936 werden Kalkarer Bürgerinnen und Bürger persönlich um Spenden angeschrieben.

Am 12. Juli 1936 erfolgt die Einweihung, an der mehrere Einheiten und Gliederungen der NSDAP teilnehmen.

Das Foto zeigt die dementsprechende Urkunde.

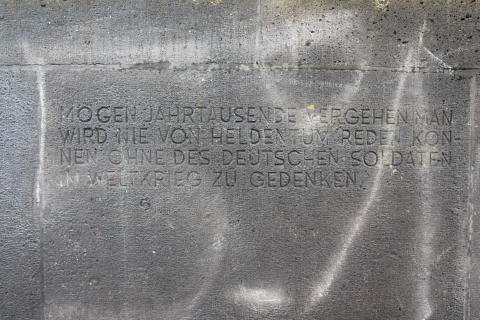

Inschrift auf der Rückseite

Die Inschrift auf der Rückseite des Denkmalsockels lautet:

MÖGEN JAHRTAUSENDE VERGEHEN MAN/

WIRD NIE VON HELDENTUM REDEN KÖN-/

NEN OHNE DES DEUTSCHEN SOLDATEN/

IM WELTKRIEG ZU GEDENKEN.

Der Verfasser dieses Ausspruchs ist dort nicht genannt. Die Inschrift und der Kontext sind bekannt und einzuordnen. In der antisemitischen Propagandaschrift „Mein Kampf“ von Hitler (publiziert 1925/26) heißt es wörtlich: „Mögen Jahrtausende vergehen, so wird man nie von Heldentum reden und sagen dürfen, ohne des deutschen Heeres des Weltkrieges zu gedenken.“

Die Sonderakte „Kriegerehrenmal 1936“ enthält ein Schreiben vom 19. Juni 1936, das der damalige Bürgermeister Rouenhoff an den Befehlshaber des Wehrkreises VI richtet, um ihn zur Einweihung des Denkmals einzuladen. Hierin ist vermerkt, dass auf der Rückseite des Denkmals der „Ausspruch des Führers“ stehen werde: „Mögen Jahrtausende vergehen; man wird nie über Heldentum reden können, ohne des deutschen Heeres im Weltkriege zu gedenken“. Dieses Zitat findet sich nur an dieser einzigen Stelle in der Akte. Auch in Presseartikeln über die Einweihung des Denkmals wird dieser Ausspruch nicht erwähnt. Das Zitat ist jedoch – auch bei den gegebenen Textvarianten – eindeutig und unzweifelhaft zuzuordnen.

Wann die Inschrift auf der Rückseite eingemeißelt wurde, wer sie gemacht hat und was die Inschrift gekostet hat, bleibt unbekannt. Ein Ratsbeschluss dazu ist nicht nachzuweisen. Vermutet werden kann, dass für die Verwendung des Zitats eine Genehmigung aus Berlin erbeten wurde bzw. diese vorliegen musste. Vermutet werden kann weiterhin, dass die Inschrift aus diesem Grund erst nach der bereits erfolgten Einweihung angebracht, werden konnte, vermutlich in den Jahren 1936-1938.

Das Denkmal in der Nachkriegszeit

In einer Sitzung der Stadtverwaltung Kalkar vom 8. März 1951 heißt es: „Auf eine Anfrage nach Instandsetzung des Kriegerehrenmales nennt der Vorsitzende die Kostensumme von ca. 400,- DM; die Angelegenheit wird dem Bauausschuss übertragen.“

Am 16. Juli 1951 reicht die Firma Hackenbruch aus Xanten ein Angebot für die Instandsetzung (u.a. Richten, Absäuern und Reinigen, Nachschlagen der Buchstaben) des Kriegerdenkmals bei der Stadt Kalkar ein. Zudem wird angeboten:

„1. Zirka 100 Namen der gefallenen Soldaten im Kriege 1939-1945 bestehend aus zirka 1200 Buchstaben auf der Rückseite des Denkmals einschlagen nach der vorhandenen Schrift

2. Neuauftragen der Jahreszahlen 1939–1945 an der Vorderseite

3. Zirka 2200 neue und alte Buchstaben anlegen“

Am 26. Juli 1951 wird der Auftrag erteilt und im August 1951 als erledigt vermerkt. Eine Erweiterung für die Gefallenen des II. Weltkrieges wurde jedoch nicht vorgenommen, denn in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 18. Juni 1963 heißt es im Punkt 11 Verschiedenes: „Auf Anregung des BM wird das Bauamt ersucht, Überlegungen für eine Erweiterung des Kriegerehrenmals anzustellen.“

Bereits im Jahr 1961 sollte die Denkmalanlage umgestaltet werden. In dem Erläuterungsbericht der Firma Eickhoff, Hamborn, die sich um die Umgestaltung bewirbt, heißt es dazu: „Es ist vorgesehen, dass für die Gefallenen des Krieges 39/45 vier Steintafeln mit den Namen der Gefallenen vor dem Denkmal des Weltkrieges in den Boden eingelassen werden.“ Die Firma erhält den Zuschlag für die gärtnerische Gestaltung, von Steintafeln ist nicht mehr die Rede.

In Akten des Bauamtes der Stadt Kalkar ist neben einer Foto-Dokumentation – direkt an die Wiedergabe der rückseitigen Inschrift anschließend – vermerkt:

„Im Frühjahr 1983 ist an der Vorderseite des Sockels in Relief die Jahreszahl 1939 – 1945 angebracht worden, um auch der Gefallenen des 2. Weltkrieges zu gedenken.“

Die Recherchen von Dr. Hans Hesse zum Kalkarer Kriegerdenkmal gaben ab Herbst 2015 den Anstoß zu weitreichenden Diskussionen bezüglich des weiteren Umgangs mit dem Denkmal. Informationen hierzu finden sich auch auf der Internetseite des Historikers (hier).

Seit den 1950er Jahren fanden Gedenkfeiern am Totensonntag vor dem Kriegerdenkmal statt. Seit dem Jahr 2015 wird den Opfern von Krieg und Gewalt auf dem Soldatenfriedhof des Städtischen Friedhofs gedacht.

Nach einem einstimmigen Beschluss des Rates wurde im August 2021 eine Abdeckplatte über die Inschrift auf der Rückseite montiert. Auf Grundlage des Antrags des Landschaftsverbandes Rheinland auf Unterschutzstellung sowie des Gutachtens zum Denkmalwert hat der Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt Kalkar in seiner Sitzung vom 7. Oktober 2021 beschlossen, das Kriegerdenkmal gemäß § 3 DSchG in die Denkmalliste der Stadt Kalkar einzutragen.

Alle Informationen zu den 9 Sitzungen der Arbeitsgruppe finden Sie hier:

Die Bauakte zum Kriegerdenkmal können Sie hier einsehen:

Hier finden Sie das Gutachten des Landschaftsverbandes Rheinland zum Denkmalwert des Kriegerdenkmals:

Der Fragenbogen zum Kriegerdenkmal ist hier zu finden:

Die "Sonderakte" zum Kriegerdenkmal können Sie hier einsehen:

Gestaltungsbeirat

Als informelles Gremium der Bauberatung haben viele Gemeinden Gestaltungsbeiräte eingesetzt, die die Aufgabe haben eingereichte Bauvorhaben zu begutachten.

Der Gestaltungsbeirat soll städtebaulich bedeutsame Bauvorhaben privater und öffentlicher Bauherren und für die Stadtentwicklung bedeutsame städtebauliche Planungen hinsichtlich ihrer stadtgestalterischen, architektonischen und ökologischen Qualität beurteilen. Er soll Empfehlungen zur Verbesserung dieser Vorhaben hinsichtlich ihrer äußeren Gestaltung, ihrer Auswirkungen auf das Stadt- und Landschaftsbild und die Umwelt aussprechen.

Diese beratende Mitwirkung bezieht sich dabei auf beantragte Vorhaben im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung für den historischen Stadtkern von Kalkar und die drei Denkmalbereiche in Kalkar, Grieth und Hanselaer. Darüber hinaus auch auf stadtbildbedeutsame Bauvorhaben im gesamten Stadtgebiet sowie bei der Erstellung von Gestaltungssatzungen und Gestaltungshandbüchern.

Nicht als städtebaulich bedeutsam gelten beispielsweise:

- kleinere Werbeanlagen

- Fassadenanstriche

- kleinere Umbaumaßnahmen an Fassaden und Nebenanlagen

- Dacheindeckungen

- Erneuerung von Gauben

- Einfriedungen.

Diese Maßnahmen sind nicht zwingend mit dem Gestaltungsbeirat zu besprechen, aber es muss eine denkmalrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Kalkar eingeholt werden. Das Votum des Gestaltungsbeirates hat empfehlenden Charakter. Die Bestimmungen des öffentlichen Bau- und Denkmalrechts sind dabei zu beachten und bleiben unberührt.

Die Geschäftsordnung für den Beirat für Gestaltungsfragen der Stadt Kalkar finden Sie hier:

Bei Fragen oder Anregungen zu dem Thema Gestaltungsbeirat können Sie sich direkt an den unten aufgeführten Kontakt wenden.