Interessiert an der Geschichte der Kalkarer Sehenswürdigkeiten?

Die Geschichtstafeln präsentieren verschiedene Orte im historischen Stadtkern und bieten spannende Einblicke in ihre Historie, sowohl in Worten als auch in Bildern.

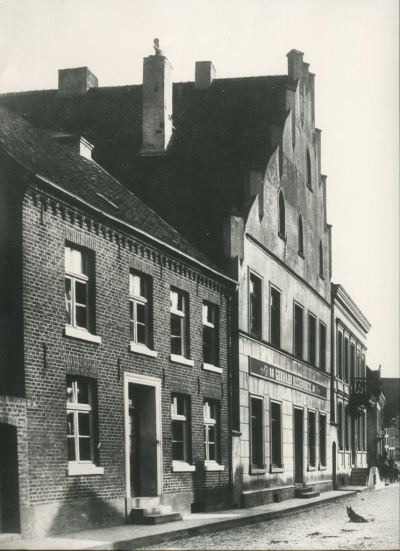

Beginenhof

Der Kernbau entstand um 1500, während östliche und nördliche Erweiterungen im 16. Jahrhundert hinzukamen, darunter der auffällige Barockgiebel. Das zweigeschossige, fünfachsige Giebelhaus aus Backstein mit zwei Speichergeschossen zeigt eine Vielzahl von Wand- und Deckenmalereien, darunter florale Muster. Eine Restaurierung fand zwischen 1980 und 1982 statt.

Das Haus steht auf dem Gelände des ehemaligen Großen Beginenkonvents, was ihm seinen Namen verleiht. Es ist Eigentum des Kolping Sozialwerks e. V.

Im Jahr 1430 gelangte das Grundstück in den Besitz der Beginen, die in Kalkar zwei Konvente unterhielten. Beginen waren unverheiratete Frauen oder Witwen, die in einer ordensähnlichen Gemeinschaft lebten. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt durch Handarbeiten und Bierbrauen und engagierten sich auch in der Armenfürsorge und Krankenpflege.

Der Große Beginenkonvent wurde 1578 aufgelöst. Der Kleine Beginenkonvent, der die Augustinerregel angenommen hatte und nach der Heiligen Caecilia benannt worden war, wurde 1802 aufgelöst, nachdem die Franzosen den Niederrhein besetzt hatten.

Beginenhof Kalkar, ca. 1910

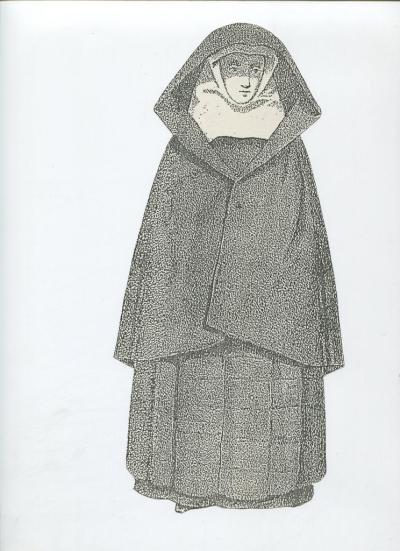

Die Kleidung der Beginen ähnelte der der Nonnen in den Klöstern. Sie bestand wahrscheinlich aus einem weißen Unterkleid und einer Tunika in Grau, Beige oder Braun. Eine Haube oder ein Schleier diente als Kopfbedeckung.

Dominikanerkloster

Das Kalkarer Dominikanerkloster wurde 1453 von der Klever Herzogin Maria von Burgund und ihrem Sohn Herzog Johann I. gestiftet. Der Legende nach soll die Gründung des Klosters auf einem Gelübde des Herzogs Johann beruhen, das er auf einer Pilgerfahrt ins Heilige Land abgelegt hatte.

Im Kloster wohnten ca. zehn Dominikanermönche, die als Prediger eine wichtige Rolle in Kalkar einnahmen. Das Kloster besaß eine große Bibliothek und in der Klosterkirche befanden sich bedeutende Kunstwerke. Diese wurden nach der Säkularisierung 1802 auf die Kirchen in der Umgebung verteilt. Kunstwerke, wie der Annenaltar, ein Schmerzensmann und die berühmte Hl. Maria Magdalena von Henrik Douverman gelangten in die Kalkarer Pfarrkirche St. Nicolai. Die Bibliothek wurde aufgelöst. Das Archiv ist weitgehend erhalten und wird heute im Centrum voor Religieus Erfgoed im ehemaligen Kruisherenkloster in Cuyk aufbewahrt.

Nach der Säkularisierung wurde die Klosterkirche, ebenso wie die meisten Klostergebäude, abgerissen. Heute erinnern nur noch die vor einigen Jahren restaurierte Mauer des Klosterbongerts und der ehemalige Fischteich mit mittelalterlicher Bewässerungsschleuse an das frühere Kloster.

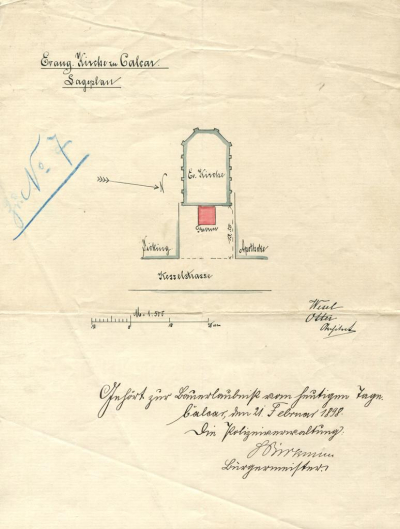

Evangelische Kirche

Bereits vor 1577 gab es in Kalkar eine kleine reformierte Gemeinde. Zunächst fanden die Gottesdienste vorwiegend im Haus des Predigers statt. Ab 1647 wurde der reformierten Gemeinde die Gasthauskapelle der Katholiken auf Anweisung der brandenburgischen Regierung überlassen. Es kam jedoch zu Konflikten mit den Katholiken, weshalb die Kapelle schließlich zurückgegeben wurde.

Am 11. August 1697 konnten die Gläubigen nach jahrzehntelanger Unterbringung in Provisorien ihre eigene Kirche in der Kesselstraße einweihen. Diese wurde durch Spenden aus der Gemeinde sowie durch finanzielle Unterstützung von Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg ermöglicht.

Die einschiffige Kirche aus unverputztem Backstein verfügt über einen geschweiften Barockgiebel mit Hausteinrahmung. Ursprünglich hatte sie keinen Turm, sondern einen sechseckigen, 14 Meter hohen Dachreiter aus Holz, der mittig auf dem Kirchendach stand und eine Glocke aus dem Jahr 1700 beherbergte. Im Rahmen von Renovierungsarbeiten wurde der Dachreiter 1897 abgebrochen und ein Turm mit Zwiebelhelm vor das alte Portal gesetzt.

Die Orgel von 1781 ist in Teilen noch erhalten, die Empore im hinteren Kirchenschiff wurde Ende des 18. Jahrhunderts eingebaut. Kanzel und Gestühl stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die evangelische Gemeinde in Kalkar entstand 1818 durch den Zusammenschluss der reformierten und lutherischen Christen. Seit ihrem Bau wurde die Kirche mehrfach umfassend innen und außen renoviert. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs kam es durch Artilleriebeschuss zu erheblichen Schäden. Die Wiederherstellung dauerte bis 1953.

Lageplan der Evangelischen Kirche aus der Bauerlaubnis, 1898

Blick vom Schwanenhorst auf die Evangelische Kirche, Foto aufgenommen vor 1898.

Luftaufnahme der Evangelischen Kirche aus dem Jahr 1956. Die Kriegsspuren sind sowohl an der Evangelischen Kirche als auch an der St. Nicolai Kirche noch deutlich zu erkennen.

Gerichtslinde

Linden galten schon in frühester Zeit als heilig oder „Wahrbäume“, unter denen oft Recht gesprochen wurde. Auch unter der Linde auf dem Kalkarer Marktplatz wurde zunächst unter freiem Himmel und in aller Öffentlichkeit Gericht gehalten. Die Gerichtsstätte musste kenntlich gemacht werden, daher wurde vor jeder Verhandlung eine „Umfriedung“ geschaffen, um den Lärm des Alltags auszuschließen und Frieden im Gerichtskreis zu gewährleisten. Dies geschah zunächst mit Seilen und Pflöcken, später lebte die alte Sitte in der gevierten Aufstellung der Sitzbänke wieder auf.

Allmählich verlagerte sich der Gerichtsort von der Linde zu einer an das Rathaus angebauten Laube und schließlich in die Schöffenkammer des Rathauses. Ab dem 17. Jahrhundert diente die Linde nur noch als Schmuckstück für den Markt.

1959 wurde festgestellt, dass der Baum von der Spitze her verdorrte und abstarb. Nach langwierigen Überlegungen, die auch ein Fällen des Baumes nicht ausschlossen, wurde er 1972 umfassend baumchirurgisch behandelt und saniert. Der Baum hat sich erholt, und es ist inzwischen selbstverständlich geworden, dieses alte Kultur- und Naturdenkmal regelmäßig zu kontrollieren.

Ausschnitt aus dem Rechnungsbuch von 1545 (Stadtarchiv Kalkar R 7) mit den Ausgaben zum Transport der Linde von Qualburg nach Kalkar und den Kosten für das Einsetzen des Baumes auf dem Marktplatz.

Ausschnitt aus dem Vogelschauplan von Kalkar im Städtebuch von Braun und Hogenberg, 1575, koloriert. Deutlich erkennbar ist die Umfriedung um die Gerichtslinde.

Arnould ter Himpel, t' stad huis tot Kalcker, Zeichnung, 1656. Die Linde dient nicht mehr als Gerichtslinde, sondern ist schmückendes Element auf dem Marktplatz.

Ansichtskarte der Linde in Kalkar, circa 1920. Der etagenartige Schnitt des Baumes ist kaum noch zu erkennen.

Rathaus und Marktplatz, circa 1966. Deutlich sichtbar ist, dass die Linde von der Spitze her verdorrt.

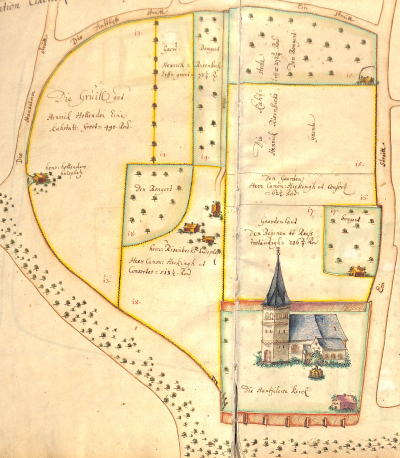

Hanselaer

Die Bauernschaft Hanselaer zählt zu den niederrheinischen Kleinoden. Das Ensemble aus seit Jahrhunderten überlieferten Siedlungsplätzen, Hofstellen und dem mittelalterlichen Backsteinkirchbau hat sich seit der ersten kartographischen Erfassung vor über 300 Jahren kaum verändert. Ehemals zum Amt Kalkar gehörig, zählt Hanselaer seit der kommunalen Neuordnung 1969 zu den dreizehn Stadtteilen der Stadt Kalkar.

Im 12. Jahrhundert wird Hanselaer erstmals urkundlich als „Hanxlar“ erwähnt, 1230 ist der Name „Hangeslare“ überliefert. Den Mittelpunkt des Ortes bildet die im 14. und 15. Jahrhundert erbaute St.-Antonius-Kirche, die weiträumig von mehreren Gehöften und dem Küsterhaus am Rand des geschützten Kirchhofs umgeben ist. Teile des Mauerwerks mit Rundbogenfenstern der vorherigen romanischen Saalkirche sind noch erhalten und sichtbar.

Außergewöhnlich ist die bedeutende Ausstattung mit originalgefassten spätgotischen Kunstwerken. Eine nahezu monumentale Kreuzigungsgruppe, der Hochaltar mit der beeindruckenden Statue der Heiligen Barbara und der nördliche Seitenaltar sind auf das frühe 16. Jahrhundert datiert. Diese Werke stammen aus dem künstlerischen Umfeld der für die St.-Nicolai-Kirche in Kalkar wirkenden Meister.

Eingebettet in die rheinische Flusslandschaft bleibt der stimmige Gesamteindruck des Ortes, der auf einer flachen Erhöhung, der sogenannten „Ward“, gelegen ist, bis heute erhalten.

(Ausschnitt aus Kartenband Hanselaer und Wisselward von Johann Bucker, 1708)

Triumph-Kreuzigungsgruppe in der Kirche St. Antonius Abbas, Hanselaer, Eichenholz, Ende 15. Jahrhundert

(Foto Jens Hofmann, Bonn)

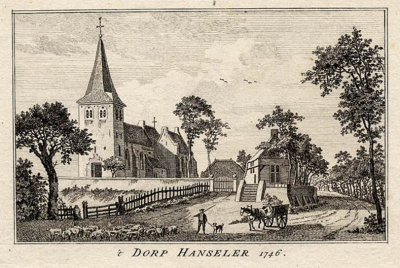

´t Dorp Hanseler, 1746

(Kupferstich von Paulus van Liender nach einer Zeichnung von Jan de Beijer)

Haus Neuhaus

Das vierachsige, dreigeschossige Haus stammt wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert. Die um 1900 entstandene Jugendstilfassade wird von einer Flabesmauer abgeschlossen, die Teile des Daches verdeckt. Über mehrere Generationen wohnte hier die Unternehmer- und Musikerfamilie Neuhaus. Wilhelm Neuhaus und seine Söhne Johannes, Fritz und Heinrich betrieben von 1840 bis 1915 auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Pianofabrik. Der ältere Sohn Gustav ging nach seiner Ausbildung zum Pianisten als Klavierlehrer der Fürstin Schichmatoff nach Russland. Aus diesem Familienzweig gingen weitere erfolgreiche Pianisten und Klavierlehrer hervor, darunter Heinrich Neuhaus (1888–1964), ein bedeutender Pädagoge und Begründer der Russischen Klavierschule.

Um die Zeit des Zweiten Weltkriegs und darüber hinaus beherbergte seine Cousine Ada Neuhaus mehrere Künstlerfamilien in diesem Gebäude. Heinrich Nauen lebte dort von 1938 bis zu seinem Tod 1940, Hermann Teuber von 1943 bis 1950. Alfred Sabisch, der bereits seit 1937 im Hause Neuhaus wohnte und arbeitete, baute 1959 für sich und seine Familie einen Bungalow auf der Gartenparzelle hinter dem Haus.

Haus Neuhaus mit Garten und Sabisch-Bungalow

Ein von Gustav Neuhaus entwickeltes und in der Pianofabrik „W. Neuhaus Söhne Calcar“ gebautes Klavier mit konkav-radiärer Klaviatur (Baujahr 1882) steht als einziges erhaltenes Exemplar dieser Art im Musikinstrumentenmuseum in Brüssel. Alle Neuhaus-Klaviere waren Einzelstücke und keine Serieninstrumente, oft ausgestattet mit innovativen, teilweise patentierten Techniken.

(Foto: Barbara Mühlenhoff)

Haus Sieben Linden

Das Haus wurde um 1770 als repräsentatives Barockgebäude von dem aus Frankreich stammenden Lederfabrikanten Guerin, einem Emigranten aus der Normandie, errichtet. Zur gleichen Zeit ließ er die Lohwindmühle am Hanselaer Tor bauen. Das Wohngebäude an der Grabenstraße wurde mit wertvollen Möbeln und einer Reihe qualitätsvoller Gemälde im Stil flämischer Meister ausgestattet. Guerin floh vor dem bevorstehenden Einmarsch der Franzosen (ca. 1794) nach Frankfurt.

Von 1858 bis 1878 lebte im Haus Sieben Linden der Notar und Rechtsanwalt Johann Peter Lauff. Sein 1855 geborener Sohn Josef, der 1913 von Wilhelm II. in den Adelsstand erhoben und 1930 Ehrenbürger von Kalkar wurde, verbrachte einige Kindheits- und Jugendjahre in diesem Haus. Er starb 1933 in Cochem an der Mosel und ist auf dem Kalkarer Friedhof in einer Ehrengruft bestattet.

Eduard Claus-Meyer, Maler und Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie, bewohnte das Haus einige Jahre, und der katholische Jünglings- und Gesellenverein nutzte es anschließend als Vereinshaus. In den Jahren 1935 und 1936 hielten sich Studenten der Düsseldorfer Kunstakademie für mehrere Wochen im Haus Sieben Linden auf.

Haus Sieben Linden um 1913. Im Zweiten Weltkrieg wurde es vollständig zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut. An das frühere Gebäude erinnern die Linden, die allerdings ebenfalls neu angepflanzt werden mussten. Im Hintergrund ist die Mühle zu sehen, die Guerin ebenfalls errichten ließ.

Joseph von Lauff, „Dichter der Wilhelminischen Zeit“ und Verfasser zahlreicher Niederrheinromane

Historisches Rathaus

Johann Wyrenberg, ein einheimischer Baumeister, plante den Bau des Rathauses und führte ihn von 1438 bis 1445/46 im Stil der Backsteingotik durch. Im Erdgeschoss des dreigeschossigen Gebäudes, das nach der Erhöhung des Marktplatzes wegen Hochwassergefahr während der Bauzeit zum Souterrain wurde, befand sich die Markthalle mit Tuch- und Fleischständen sowie die Stadtwaage. In den beiden Hauptgeschossen lagen die Verwaltungsräume und ein großer Saal, in dem auch das Gericht tagte. Das mächtige Dachgeschoss diente als Kornspeicher.

Das Kalkarer Rathaus spiegelt den zunehmenden Wohlstand der Bürger wider. Besonders die Tuchherstellung und -verarbeitung sowie das Brauwesen führten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Dies wollte man dokumentieren, indem man das erste, kleinere Rathaus an der Ecke zur Monrestraße durch ein weitaus größeres ersetzte. Hierfür war der Abriss eines ganzen Häuserblocks an der Ostseite (Grabenstraße) des damaligen Marktplatzes erforderlich, was gleichzeitig eine deutliche Erweiterung des Marktplatzes mit sich brachte.

Jan Joest, Auferweckung des Lazarus, mit der ältesten Ansicht des Kalkarer Marktplatzes (1507).

Altarflügel des Hochaltars (Außenseite) in St. Nicolai, Kalkar.

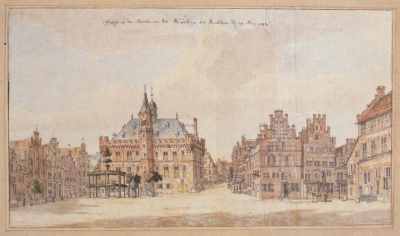

Arnould ter Himpel, Rathaus und Linde zu Kalkar (1656), Tuschezeichnung. Die Zeichnung zeigt das Renaissance-Portal mit der Justitia, der römischen Göttin der Gerechtigkeit. Die Gerichtslinde ist rockartig geschnitten. Vor der linken Seite des Rathauses ist ein Anbau zu sehen, eine Gerichtslaube, in der die Gerichtsverhandlungen stattfanden.

Jan de Beijer, Markt und Rathaus zu Kalkar, 29. Mai 1744. Die Gerichtslinde ist zu einer „Schönen Linde“ mit zwei Etagen geschnitten.

Rathaus im Sommer 1947. Bei Luftangriffen am 21. Februar 1945 wurden die eindrucksvollen Häuser an der Südseite des Marktplatzes durch Bomben vollständig zerstört, und auch das Rathaus erlitt schwere Schäden. Der Wiederaufbau wurde 1955 abgeschlossen.

Jüdischer Friedhof

Friedhöfe werden in der jüdischen Kultur mit verschiedenen Namen bezeichnet. Auf Hebräisch heißt die Begräbnisstätte „bejt olam“, was „Haus der Ewigkeit“ bedeutet. Eine weitere Bezeichnung lautet „Guter Ort“. Die Grabsteine der jüdischen Friedhöfe am Niederrhein stammen zumeist aus dem frühen 19. Jahrhundert und reichen bis in die 1930er Jahre. Der Nationalsozialismus hat auch die Begräbniskultur der jüdischen Gemeinden schwer getroffen. Die Grabsteine sind somit zu steinernen Zeugnissen des jüdischen Lebens am Niederrhein bis zum Völkermord geworden.

Der jüdische Friedhof in Kalkar ist in einer Urkunde aus dem Jahr 1805 verzeichnet. Das Grundstück wird von der ehemaligen Stadtmauer begrenzt und umfasst 59 Grabsteine. Der älteste erhaltene Grabstein datiert aus dem Jahr 1868 (Adelgunde Spier); ältere Grabsteine sind nicht mehr erhalten. Eine kleine Grabplatte erinnert an Erich Spier, der wenige Wochen nach den Pogromen am 28. Dezember 1938 in Dachau ermordet wurde.

Im Jahr 1969, drei Jahre nach einer nicht aufgeklärten Schändung des jüdischen Friedhofs, fand die letzte Bestattung von Bernhard Piczenik statt, der im Kalkarer Josefshaus verstarb. Der jüdische Friedhof ist stets zugänglich und wird als städtischer Erinnerungsort gepflegt und besucht.

Das Foto zeigt den jüdischen Friedhof um 1939. Die Gestaltung, Formensprache und Motivauswahl sind typisch für die Friedhöfe jüdischer Landgemeinden. Die Motive beschränken sich auf den Davidstern, segnende Hände und Schmetterlinge. Die Inschriften folgen einem Grundschema: Eingeleitet von der Kopfformel „Hier ist begraben“ schließen sich die Lobrede (Eulogie), die Namensnennung und die Lebensdaten an. Am Ende der Inschrift steht der Segen „Ihre/Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens“.

In der 1999 erschienenen Publikation Juden in Kalkar widmet sich der zweite Teil der Friedhofsdokumentation diesem Thema. Diese Ausarbeitung von Dan Z. Bondy und Aubrey Pomerance ist als PDF-Datei beigefügt. Neben einleitenden Worten zum jüdischen Friedhof und einem Plan der Grabfelder werden alle heute noch vorhandenen Gräber mit Bild und Grabsteininschrift dokumentiert.

Städtisches Museum

Das um 1500 erbaute Treppengiebelhaus im Stil der Backsteingotik diente als Geschäfts- und Wohnhaus. Die Besitzgeschichte ist seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts lückenlos nachgewiesen. 1831 befand sich das Grundstück im Besitz von Gerhard Hagedorn. Von ihm ging das Haus an seine Tochter Anna Elisabeth Hagedorn und deren Ehemann Johann Wintges über. Deren Tochter Helena Wintges und Ehemann Gerhard Franz Kemper verkauften das Haus 1877 an Johann Gembler, einen Ackerer aus Altlouisendorf.

1878 ersteigerte der in Kalkar wohnende Kaufmann Theodor van Loock das Gebäude und verkaufte es 1883 an den Kupferschläger Heinrich van den Boom aus Kalkar. Von ihm ging das Gebäude an seinen Sohn Johann Julius van den Boom und dessen Ehefrau Everhardine Ruyter über, die in dem Geschäftshaus eine Metzgerei betrieben. Diese wurde später an die Familie Jamin verpachtet.

Das Haus wurde 1956/1957 von der Stadt Kalkar zur Errichtung des Städtischen Museums angemietet, das seit 1966 hier untergebracht ist. Vor der Eröffnung des Museums erfolgte eine umfangreiche Außenrenovierung sowie die Wiederherstellung der historischen Raumaufteilung im Inneren, einschließlich der über zwei Geschosse reichenden Eingangshalle. 1975 wurde das Gebäude von Franziska van den Boom (Tochter von Johann Julius van den Boom) und ihrem Mann Hermann Boßmann an die Stadt Kalkar verkauft.

Prof. Dr. Jakob Heinrich Schmidt, von 1935 bis 1962 Kunsthistoriker an der Düsseldorfer Kunstakademie, lebte im Ruhestand in Kalkar. Dank seiner Kontakte konnten zahlreiche Kunstwerke, unter anderem von der Düsseldorfer Malerschule und von Franz Radziwill, für das zukünftige Museum gewonnen werden.

Der 1976 eingefügte Zwischentrakt, der die Möglichkeit für Wechselausstellungen bietet, verbindet das Museums- und Archivgebäude zu einem Komplex.

Schwerpunkte der Sammlung bilden Themen der Stadtgeschichte sowie Werke bildender Künstler, die in Kalkar lebten oder eine besondere Beziehung zur Stadt hatten (u. a. von Heinrich Nauen, Gerhard Janssen, Hermann Teuber). Zudem werden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst präsentiert.

Backsteingiebelhaus, heute: Städtisches Museum, mit Blick in die Hanselaerstraße, um 1911

Foto des Städtischen Museums- und Archivgebäudes, circa 1973

Städtisches Museum Kalkar mit angeschlossenem Stadtarchivgebäude, circa 1980

Das mittlere Bild zeigt das Museums- und Archivgebäude mit der „Galerie“, circa 1973. In den 1950er Jahren wurden zwei baufällige Häuschen abgerissen, die zwischen dem heutigen Museum und dem stadteigenen Archivgebäude standen. Dadurch bot sich die Möglichkeit, eine Verbindung in Form einer eingeschossigen „Galerie“ zwischen den beiden Häusern herzustellen. Diese Galerie wurde 1976 durch einen modernen Zwischentrakt ergänzt (siehe farbiges Foto von 1980).

Stadtarchiv

Das um 1400 erbaute Treppengiebelhaus aus Backstein ist eines der ältesten erhaltenen Häuser in Kalkar. Es wurde 1927 und nach dem Ankauf durch die Stadt zwischen 1936 und 1938 restauriert. Seit 1938 beherbergt dieses Gebäude die Bestände des Stadtarchivs, das zu den bedeutendsten des Rheinlandes zählt.

Die ursprüngliche Raumaufteilung im Inneren ist noch erhalten: Wie im Museumsgebäude an der Grabenstraße öffnet sich das „Voorhuis“, das über zwei Geschosse reicht, zum zurückgesetzten Obergeschoss, der sogenannten „Hangkamer“, die mit einer Balustrade versehen ist. Der Keller wird von einem mittelalterlichen Tonnengewölbe abgeschlossen.

Das Archiv der Stadt wird bereits in einer Stadtrechnung von 1403 als „stat block“ (Kiste mit Dokumenten) erwähnt, in dem alle darin befindlichen Briefe aufbewahrt und geschützt werden sollen.

Dieser Verpflichtung sind die Räte der Stadt nachgekommen. Heute befinden sich im historischen Archiv unter anderem über 1000 Urkunden ab dem 14. Jahrhundert, teilweise noch mit den Originalsiegeln, sowie Akten der Stadt ab dem 16. Jahrhundert, Stadtrechnungen und Gerichtsakten ab dem 15. Jahrhundert und wertvolle Handschriften ab dem 15. Jahrhundert. Weitere Informationen zu den Beständen sind hier erhältlich.

Das Stadtarchiv um 1920. In den 1960er Jahren wurde der Außenputz beseitigt und der rückwärtige Giebel neu aufgemauert.

Historische Siegel aus dem Bestand des Kalkarer Stadtarchivs

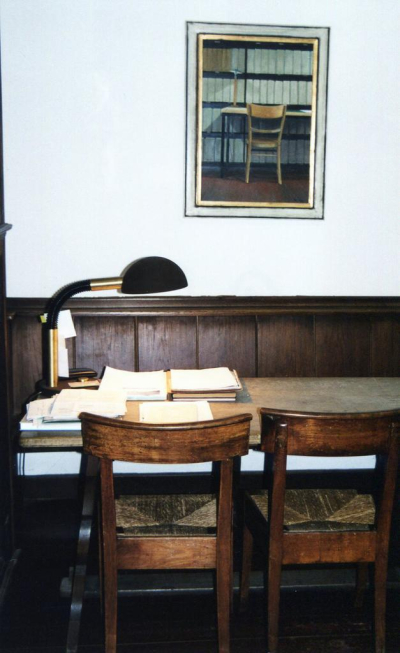

Der ehemalige Arbeitsplatz im Besucherraum des Stadtarchivs Kalkar mit einem Ölgemälde von Christel Verhalen.

Stadtwindmühle

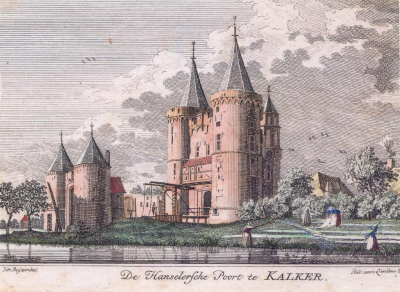

Das Hanselaer Tor, das Jan de Beijer 1740 noch als prächtige Anlage zeichnete, war 1770 so baufällig, dass eine Reparatur nicht mehr lohnenswert erschien. Der Lederfabrikant F. Guerin (siehe Haus Sieben Linden) erwarb das Stadttor, ließ es größtenteils abreißen und baute aus dem Abbruchmaterial in unmittelbarer Nähe eine beeindruckende Mühle mit acht Stockwerken, die den westlichen Wind optimal nutzen konnte.

Zunächst wurde in der Mühle Eichenrinde (Lohe) gemahlen, die für die Ledergerbung benötigt wurde. Um 1800 stellte die Mühle auf das Mahlen von Getreide um und wurde nacheinander von verschiedenen Kornmüllern betrieben. Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte der Anbau eines zweigeschossigen Wohnhauses im neugotischen Stil sowie einer ebenfalls zweigeschossigen Scheune aus Backstein.

Nach dem Ersten Weltkrieg verlor die Mühle, die mit einer Höhe von über 27 Metern als die höchste am Niederrhein gilt, bei Stürmen ihre Flügel und die Galerie.

Von 1994 bis 1996 wurden Mühle und Scheune von einem eigens gegründeten Mühlenverein aufwendig restauriert und ein neues Backhaus errichtet.

Dieses Foto aus etwa 1910 zeigt die Mühle noch im funktionsfähigen Zustand. Ab 1920 bot der Mühlenturm ohne Flügel und die vorher umlaufende Holzgalerie einen trostlosen Anblick. Erst durch die Aktivitäten des Mühlenvereins wurde die Mühle nach 1996 wieder zum Leben erweckt. Heute wird wieder Korn gemahlen, und in einer kleinen Brauerei wird Bier gebraut. In der ehemaligen Scheune befindet sich eine Gaststätte.

Die Mühle während der Renovierung in den 1980er Jahren. Im Vordergrund sind Teile des historischen Rathauses sowie des Städtischen Museums zu sehen.

Hanselaer Tor von Nordosten, Stich nach einer Zeichnung von Jan de Beijer, 1740 (nachträglich koloriert)

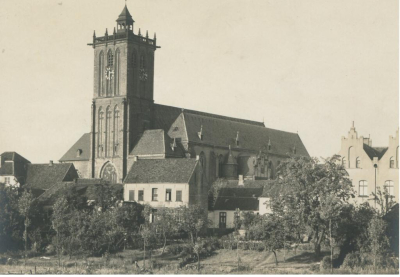

St. Nicolai Kirche

Unter der Leitung des klevisch-herzoglichen Baumeisters Johann Wyrenberg, der auch das Rathaus errichtete, wurde die Kirche bis zur Weihe im Jahr 1450 nahezu vollendet. Der gotische Hallenbau mit seinen drei gleichhohen Schiffen, zwei parallelen Chören und dem eingebauten Westturm wurde größtenteils durch freiwillige Spenden der Kalkarer Bevölkerung finanziert.

Das Innere der Kirche zeichnet sich durch eine reiche Ausstattung aus: Neun mittelalterliche Altaraufbauten aus Eichenholz, zahlreiche geschnitzte Statuen, ein bedeutendes Chorgestühl aus dem 16. Jahrhundert sowie wertvolle Gemälde und kostbare Paramente, Kelche und Monstranzen sind über die Jahrhunderte erhalten geblieben.

Die farbintensiven Kirchenfenster des zeitgenössischen Wiesbadener Glasmalers Karl Martin Hartmann lassen seit dem Jahr 2000 die Kostbarkeiten in einem besonderen Licht erstrahlen.

Der Bau der katholischen Pfarrkirche begann zu Beginn des 15. Jahrhunderts auf den durch einen Brand zerstörten Resten einer Vorgängerkirche.

Kalkar von Westen, Stich nach einer Zeichnung von Jan de Beijer, 1740 (nachträglich koloriert)

St. Nicolai, 1874. Dieser, im Verhältnis zum Kirchenkörper eher zierliche Turmhelm, der auf hier auf einem der ältesten Fotos von St. Nicolai zu sehen ist, wurde 1905 durch einen hohen, neugotischen Helm ersetzt.

St. Nicolai, 1930. Von 1918 bis 1976 bildete eine kleine Laube, in der bis 1945 vier Glocken eines Westminster-Geläutes untergebracht waren, den eher provisorischen Abschluss des mächtigen Turms. Im Zweiten Weltkrieg wurden in den letzten Kriegstagen Dachstuhl, Gewölbe und Gesims des Südschiffs der Kirche durch Jagdbomber zerstört; der Kirchturm und die Glocken erlitten Schäden durch Artilleriebeschuss, und die Glasfenster zerbrachen. Dennoch waren die baulichen Schäden relativ gering, und auch die Kunstwerke blieben verschont. Der heutige Turmhelm wurde 1976 aufgesetzt.

Taubenturm

Die mittelalterliche Stadtmauer Kalkars war bis zum Ende des 16. Jahrhunderts mit etwa 16 Türmen besetzt. Von der ehemaligen Stadtbefestigung ist nur ein Rest geblieben. Der Taubenturm, einzig erhaltener Rundturm der Stadt, befindet sich bis auf eine Höhe von 4 Metern noch im ursprünglichen Zustand.

Dieser Turm wurde 1506 als „Dueffstoern“ (Diebesturm) bezeichnet und diente wohl zumindest zeitweise als Gefängnis.

Der Name Taubenturm könnte sich im Lauf der Zeit von „Dueff“ (Dieb) in „Duive“ (plattdeutsch für Taube) gewandelt haben.

Im frühen 18. Jahrhundert wurde auf dem Turmrest ein sechseckiges Belvedere mit einer geschweiften Schieferhaube errichtet, das von einer Wetterfahne gekrönt wird.

Der kleine Wohnraum bot einen schönen, weiten Ausblick und diente zeitweilig in Kalkar lebenden Künstlern wie Heinrich Nauen, Hermann Teuber und Alfred Sabisch als Atelier.

Der Taubenturm war und ist ein reizvolles Motiv für viele Künstlerinnen und Künstler und wurde auf zahlreichen Fotos festgehalten.

Taubenturm Kalkar, Foto von E. Steiger, 1926

Kesseltor Kalkar, Gemälde von Hermann Teuber

Taubenturm Kalkar, Radierung von Christel Verhalen

Taubenturm Kalkar, Öl auf Karton, Helma Holthausen-Krüll

Treppengiebelhaus am Markt

In Regionen wie am Niederrhein oder in Norddeutschland, wo Natursteine nicht in großer Menge vorkommen, waren Ziegel aus dem reichlich vorhandenen Lehm als Baumaterial sehr beliebt. Sie waren nicht nur leichter, sondern auch preiswerter, da das Behauen und der Transport aus den Steinbrüchen entfielen. Besonders zur Zeit der Gotik (ca. 1150–1500) fanden diese Ziegel im Bereich der Hanse vielfach Verwendung. Die „Lehmsteine“, die in Öfen bei maximal 900 Grad gebrannt („gebacken“) werden, sind offenporig und nehmen relativ viel Wasser auf. Daher wird das Mauerwerk aus diesen Ziegeln zur Erhöhung der Wetterfestigkeit oft verputzt oder zumindest geschlämmt.

Das spätmittelalterliche, zweigeschossige Backsteinhaus aus dem 15. Jahrhundert trägt auf den Giebelstufen als schmückende Elemente übereck gestellte, schlanke Türmchen. Über den oberen Fenstern sind drei kleine skulptierte Köpfe zu sehen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde im Erdgeschoss ein Laden eingebaut, die Fenster erhielten Einfassungen, und das Mauerwerk wurde weiß verputzt.

Bei einer umfassenden Restaurierung 1978/79 erhielt das Haus wieder annähernd seine ursprüngliche Fassade. Im Innern ist die einstige Raumaufteilung weitgehend erhalten.

Bei der Verwendung von Backsteinen zum Hausbau galt die Gestaltung des Giebels in Form einer Treppe, bei der die Stufen auf der einen Seite zur Spitze hinaufführen und auf der anderen wieder hinab, als sehr dekoratives Element. Wohlhabende Bürger schmückten ihre Wohn- und Geschäftshäuser häufig mit diesen Treppengiebeln, um ihren Reichtum zu demonstrieren. Ein solcher „Schaugiebel“ verdeckt meist das Spitzdach, das sich dahinter erstreckt. Heute wird im Gebäude eine Galerie für zeitgenössische Kunst betrieben.

Blick von der Monrestraße auf das Treppengiebelhaus Markt 6 in Kalkar

Ulftsches Haus

Das Backsteinhaus, Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut, ist ein prächtiges Beispiel für ein typisches Kalkarer Bürgerhaus. Es trägt den Namen des früheren Besitzers Sander van Ulft, der das Haus 1544 erwarb. Während der spanischen Besatzung im niederländischen Freiheitskrieg wurde das Haus schwer beschädigt und erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts wieder für die Wohnnutzung hergerichtet.

In den Jahren 1735 bis 1760 befand sich das Haus im Besitz von Alard Gerhard Hellendorn, der mehrere Jahrzehnte als Bürgermeister von Kalkar amtierte. Seine Mutter stammte aus der angesehenen Familie Grondt. Hellendorn vermietete das Haus. Nach seinem Tod wurde es in eine Armenstiftung eingebracht. Seinem Testament zufolge sollten „aus den Einkünften meiner Nachlassentschafft unter die Armen hieselbst“ Anteile von Roggen und Weizen verteilt werden.

Im Jahr 1983 wurde das Haus umfassend restauriert und renoviert und als Gastronomiebetrieb (De Gildenkamer) eingerichtet. Nach 2020 erfolgte ein Umbau für Wohnzwecke.

Foto des Ulftschen Hauses in Kalkar von der Architektin Inge Breidenbach, vor 1983

Bei der denkmalpflegerisch begleiteten Renovierung ab 1983 wurden vom Hausbesitzer gotische Wand- und Deckenmalereien entdeckt. Besonders eindrucksvoll ist die florale Ornamentik der Balkendecke in der Opkamer. Das Hauptthema der religiösen Motive der Wandmalereien bildet das „salomonische Urteil“ an der Ostwand. An der Westwand befinden sich Darstellungen der Heiligenfiguren Georg und Christophorus. Diese Motive lassen sich auch in vergleichbarer Anordnung am Georgsaltar in der St. Nicolai Kirche in Kalkar finden. Zudem wurde als Reminiszenz an den einstigen Treppengiebel eine moderne Giebelkonstruktion errichtet.